Besuchende im Kreuzgang

Zum diesjährigen Tag des Offnen Denkmals hat die Abtei Brauweiler wieder ihre Tore geöffnet. Entdecken Sie die beeindruckende Architektur und Geschichte der Abtei Brauweiler an diesem besonderen Tag – mit kostenlosen Führungen und spannenden Einblicken in das historische Gebäude. Thematisch werden sich die Führungen dieses Jahr mit den Themen Romanik, Barock sowie Gedenkstätte, Abteipark & Klostergarten beschäftigen.

11:30 Uhr Führung durch die Abtei

12:00 Uhr Führung durch die Gedenkstätte

13:00 Uhr Führung durch die Abtei

13:30 Uhr Führung durch die Gedenkstätte

14:30 Uhr Führung durch die Abtei

15:00 Uhr Führung durch die Gedenkstätte

Dauer jeweils eine Stunde

Wann: 14.09.2025, 11:30 - 16:00 Uhr

Markus Thulin zeigt Schülern der Donatus-Schule, Schulministerin Dorothee Feller und LVR-Direktorin Ulrike Lubek den neuen inklusiven Media-Guide-Rundgang. Foto: Tim Fischer (LVR-ZMB)

In einem Festakt im Kaisersaal der Abtei unterzeichneten die Schulleiterin, Sigrun Fischer, und der stellvertretende Leiter des LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrums, Dr. Thomas Krämer, die Kooperationsvereinbarung. Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland, Ulrike Lubek, und Schulministerin Dorothee Feller würdigten die zweitausendste Bildungspartnerschaft, indem sie die Vereinbarung mitunterzeichneten.

Die Idee einer Bildungspartnerschaft ist ebenso einfach wie wirkungsvoll: Die Schule und ihr außerschulischer Partner verabreden in einer schriftlichen Kooperationsvereinbarung gemeinsame Ziele und Aktivitäten. Das außerschulische Lernen wird damit zu einem festen Bestandteil des Unterrichts und des Schullebens.

Die Gedenkstätte arbeitet schon seit mehreren Jahren mit der Donatus-Schule zusammen. Bisheriger Höhepunkt war die Einweihung des inklusiven Media-Guide-Rundgangs am 1. Juli 2025.

Weitere Informationen über Bildungspartner NRW finden Sie hier:

Gedenkstättenleiter Dr. Markus Thulin stellt gemeinsam mit Schüler*innen den Inklusiven Media-Guide vor, Foto: Vanessa Lange, LVR-ADR

2024 erarbeitete das Team der Gedenkstätte Brauweiler unter der Leitung von Dr. Markus Thulin gemeinsam mit Isabel Gennen-Mücke als externe Inklusions-Expertin und Schüler*innen der LVR-Donatus-Schule der Abschlussklassen 2024/2025 sowie der Schule an der Jahnstraße aus Brauweiler einen neuen inklusiven Media-Guide-Rundgang für die bestehende Dauerausstellung. Die Schüler*innen verfassten selbst Texte und sprachen sie ein. Gemeinsam mit dem Team der Gedenkstätte setzen sie sich intensiv mit der Zeit des Nationalsozialismus und der Arbeit der Gedenkstätte auseinander. Entsprechend der Möglichkeiten an einem historischen Ort haben die Schüler*innen zur Umsetzung eines barrierearmen Zugangs für Menschen mit Körperbehinderungen beraten.

Der inklusive Media-Guide wurde am 1.Juli eingeweiht und steht allen Gästen während der Öffnungszeiten der Gedenkstätte zur Verfügung.Sie können Ihr eigenes mobiles Endgerät verwenden oder sich ein Tablet im Eingangsbereich der Gedenkstätte ausleihen.

Das Video zum inklusiven Media-Guide können Sie hier anschauen

Online-Führung in der Gedenkstätte Foto: Helene Lange Schule, Hannover

Das EL-DE-Haus in Köln und die ehemalige Arbeitsanstalt in Brauweiler – zwei Orte, die beide durch die Kölner Gestapo als Haftstätten genutzt wurden und insbesondere zum Kriegsende Orte der Verfolgung, von Verbrechen, Folter und Mord waren.

Sie besuchen vor Ort die Gedenkstätte und Dauerausstellung im EL-DE-Haus. Anschließend erhalten Sie im Vortragsraum des NS-DOK online und live eine Führung durch die Gedenkstätte Brauweiler.

Dauer: 120 Minuten

Ticket: 6,00 Euro zzgl. Eintritt NS-DOK

Mit Heike Rentrop und Markus Thulin

Tickets können Sie hier buchen.

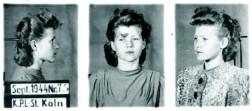

Polizeiliches Erkennungsfoto von Nina Sawina, Dokumentation der britischen Field Investigation Section, War Crimes Group (North West Europe), The National Archives (UK), PRO, WO 235/362

Am 15. Februar 1945 wurden Nina Sawina (21 Jahre) und Vera Suchowerkowa (19 Jahre) in Brauweiler erschossen. Drei Jahre zuvor hatte sie die deutsche Besatzungsmacht als sogenannte „Ostarbeiter“ aus der Ukraine ins Rheinland deportiert. Aufgrund des Verdachts in einer Widerstandsgruppe tätig zu sein, wurden beide Frauen im Herbst 1944 in Köln verhaftet und in das Gestapo-Gefängnis auf dem Gelände der Arbeitsanstalt Brauweiler gebracht.

2025 erscheint der Sammelband „Osteuropäische Zwangsarbeiter*innen in Köln: Alltag, Widerstand, Flucht und Rückkehr, 1941-2000“ (Arbeitstitel) in der Schriftenreihe des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln. Er enthält die Arbeiten von Studierenden zu den Alltags- und Lagerbedingungen osteuropäischer Zwangsarbeiter*innen, den Formen ihres Widerstands und zu ihren Nachkriegsbiografien.

Wir möchten Sie anlässlich des 80. Todestages von Nina Sawina und Vera Suchowerkowa zu einer Präsentation der Arbeiten durch die Studierenden einladen.

Samstag, 15. Februar 2025

14:00-16:30 Uhr

Kaisersaal der Abtei Brauweiler-Pulheim

Im Anschluss können Sie an einer Führung durch die Gedenkstätte Brauweiler teilnehmen.

Eine Veranstaltung der Gedenkstätte Brauweiler des LVR, des Nordost-Instituts (IKGN e.V.) an der Universität Hamburg, der Abteilung für Osteuropäische Geschichte des Historischen Seminars der Universität zu Köln und des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln.

Anmeldung (bitte mit Hinweis, ob Sie an der Führung teilnehmen möchten) bis zum 07.02.2025 unter: gedenkstaette-brauweiler@lvr.de

Die Teilnahme ist kostenlos, die Anzahl der Plätze begrenzt.

Familie Hirschfeld im Strandbad Oberkassel-Dollendorf im August 1928. In der hinteren Reihe stehen das Kindermädchen und der achtjährige Wilhelm (Willy). 10 Jahre nach dieser Aufnahme wurde er in Brauweiler interniert. Privatbesitz Gabriele Wasser, Bonn

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 organisierten die Nationalsozialisten im gesamten Deutschen Reich direkte und gezielte Gewaltaktionen gegen die jüdische Bevölkerung. Auch im Rheinland wurden ihre Synagogen und ihre Geschäfte zerstört. Mindestens 600 jüdische Männer aus der Region wurden nach dem Pogrom in die Arbeitsanstalt Brauweiler gebracht und dort für mehrere Tage interniert. Anschließend deportierte man sie vom nahegelegenen Bahnhof Großkönigsdorf in mehreren Transporten in das Konzentrationslager Dachau.

Einen Tag vor dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust informiert die Führung über die Umstände der antisemitischen Gewalt im Rheinland. Anhand von ausgewählten Biografien der jüdischen Gefangenen soll an die Menschen erinnert werden, denen die Freiheit genommen wurde.

Führung am 26. Januar 14:30-15:30 Uhr

Treffpunkt: Abteishop/Haupteingang Abtei Brauweiler

Teilnahme: 5,00 Euro/Ermäßigt 4,00 Euro

Tickets können Sie hier buchen

Im Herbst 1944 wurden Auguste und Konrad Adenauer im Gestapo-Gefängnis Brauweiler interniert. Beide überlebten die Haft, aber Auguste - genannt Gussie - hat sich bis zu ihrem frühen Tod nie mehr hiervon erholt.

Die Führung befasst sich mit den dramatischen Ereignissen im Herbst 1944, beinhaltet einen Rundgang über das Abteigelände und gibt Einblicke in die Dauerausstellung der Gedenkstätte Brauweiler. Hinzu kommt ggf. ein Besuch der Abteikirche. Dort befindet sich ein von Konrad Adenauer und einem ehemaligen Aufseher gestiftetes Fenster.

Zur Ticketbuchung gelangen Sie hier.

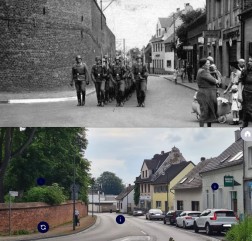

Collage. Abbildung: LVR-AFZ

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, dem 8. September 2024, öffnen sich auf dem Gelände der Abtei Brauweiler drei verschiedene Orte für besondere Führungen.

Das LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler bietet Führungen durch die neue Dauerausstellung zur 1000-jährigen Geschichte der Abtei Brauweiler an. In der Ausstellung können Sie sich über deren bewegte Geschichte als Kloster, Arbeitsanstalt und Psychiatrie informieren. (25 Plätze pro Führung)

In der Gedenkstätte Brauweiler wird an die Nutzung der Arbeitsanstalt als frühes Konzentrationslager und Gestapo-Gefängnis erinnert. Auch hier werden am Sonntag Führungen angeboten. (15 Plätze pro Führung)

Das Team der Restauratorinnen stellt die „Landesinitiative Substanzerhalt“ (LISE) vor. Sie erklären und zeigen bestandserhaltende Maßnahmen zur Bewahrung schriftlichen Kulturguts. (nicht barrierefrei, 15 Plätze pro Führung)

Die Führungen sind kostenfrei. Treffpunkt für die Führungen ist der Abteishop.

Mehr Details zum Tag des offenen Denkmals und das digitale Angebot finden Sie hier.

Führung 1: 11.00 Uhr - 12.00 Uhr

Führung 2: 13.00 Uhr - 14.00 Uhr

Führung 3: 15.00 Uhr - 16.00 Uhr

Führung 1: 11.00 Uhr - 12.00 Uhr

Führung 2: 13.00 Uhr - 14.00 Uhr

Führung 3: 15.00 Uhr - 16.00 Uhr

Führung 1: 12.00 Uhr – 13.00 Uhr

Führung 2: 14.00 Uhr – 15.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Jürgen Wiebicke. Foto: Bettina Fürst-Fastré

»Ich weiß, wie wenig selbstverständlich es ist, dass das Gespräch zwischen den Generationen am Lebensende glückt.«. (Jürgen Wiebicke)

Was wissen wir wirklich über das Leben unserer Eltern, der Kriegskinder? Wann ist der richtige Zeitpunkt, zum Archäologen des eigenen Lebens zu werden und die Eltern zu befragen? Jürgen Wiebicke folgt den Berichten seiner Eltern, die konfrontiert mit dem Tod von einer radikalen Offenheit getrieben sind und ihre Erlebnisse nicht mehr für sich behalten wollen.

Jürgen Wiebicke lebt als freier Journalist in Köln. Seit 17 Jahren moderiert er wöchentlich am Montag »Das philosophische Radio« auf WDR5. Sein Buch »Sieben Heringe. Meine Mutter, das Schweigen der Kriegskinder und das Sprechen vor dem Sterben« erschien 2021. Wiebicke gehört zu den Programm-Machern der phil.Cologne, des Internationalen Festivals der Philosophie.

Weitere Veröffentlichungen: »Dürfen wir so bleiben, wie wir sind? Gegen die Perfektionierung des Menschen – eine philosophische Intervention« (2013), »Zu Fuß durch ein nervöses Land – auf der Suche nach dem, was uns zusammenhält« (2016), »Zehn Regeln für Demokratie-Retter« (2017), »Emotionale Gleichgewichtsstörung. Kleine Philosophie für verrückte Zeiten« (2023). Soeben ist sein Buch „Erste Hilfe für Demokratie-Retter“ erschienen. (2024)

LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler, Kaisersaal

Ehrenfriedstraße 19

50259 Pulheim-Brauweiler

ab 12 Euro

eventim.de

oder im Abtei-Shop (Hinweis: Der Vorverkauf von Tickets zur Veranstaltung ist im Abtei-Shop zurzeit nur eingeschränkt möglich. Bitte kontaktieren Sie ggf. vorab den Abtei-Shop unter Tel. 02234 9854-212.)

Eine Veranstaltung des LVR-Kulturzentrums Abtei Brauweiler

im Rahmen des LiteraturHerbst Rhein-Erft 2024

Johanna Langefelds Karriere begann in der Arbeitsanstalt Brauweiler. Der Film erforscht die Hintergründe der Geschichte von Johanna Langefeld, der Oberaufseherin der größten Konzentrationslager für Frauen in Ravensbrück und Auschwitz.

Der international gewürdigte und mehrfach preisgekrönte Dokumentarfilm verfolgt ihre Spuren und erforscht die Hintergründe ihrer Flucht unter Mithilfe ehemaliger Gefangener im Jahr 1946.

In einem anschließenden Podiumsgespräch beantwortet die Filmautorin Gerburg Rohde-Dahl Fragen aus dem Publikum.

Wirtschaftshof

Filmbeginn bei Einbruch der Dunkelheit

5 € im Abtei-Shop

online bei Eventim und KölnTicket

LVR-Direktorin Ulrike Lubek (li.) und Anne Henk-Hollstein, Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland (re.) begrüßten Ina Brandes, NRW-Ministerin für Kultur und Wissenschaft, zur Wiedereröffnung der Gedenkstätte Brauweiler. Foto: Alexandra Stiens / LVR-ZMB

Familienangehörige von Menschen, die in dem Konzentrationslager in Brauweiler inhaftiert waren, waren ebenfalls zur Eröffnung von zum Teil weither angereist. Foto: Alexandra Stiens / LVR-ZMB

Im Beisein von über 160 geladenen Gästen, eröffneten gestern Abend Anne Henk-Hollstein, Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland, und LVR-Direktorin Ulrike Lubek, die neu gestaltete Gedenkstätte auf dem Gelände des LVR-Kulturzentrums Brauweiler. Unter den Gästen war auch Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, die sich einen Eindruck verschaffte von dem Ort, der die Geschehnisse der Jahre 1933 bis 1945 in der ehemaligen Arbeitsanstalt Brauweiler dokumentiert. Zugleich ist die Stätte dem Gedenken an die vielen Opfer des Regimes während der Zeit des Nationalsozialismus in Brauweiler gewidmet. Die Eröffnung bettete sich ein in die Feierlichkeiten zum 1000-jährigen Bestehen der Abtei Brauweiler.

„Der 1953 gegründete LVR übernahm in vielen Bereichen die Nachfolge der Rheinischen Provinzialverwaltung des 19. Jahrhunderts. Es ist unsere historische Verantwortung, gleichsam unsere besondere Verpflichtung, die LVR-Geschichte und die der Rheinprovinz vorbehaltlos aufzuarbeiten, auch um diese zu verarbeiten. Verarbeiten heißt dabei nicht nur Geschehenes zu dokumentieren, sondern vielmehr das Unfassbare sowie menschenunwürdige Zustände sichtbar zu machen und in unserem kollektiven Gedächtnis zu verankern, damit stets Menschlichkeit als kategorischer Imperativ, Aufklärung und kritische Selbstreflexion unser Handeln bestimmen. Erinnerung in diesem Sinne ist somit auch ein Beitrag zur Sensibilisierung und Prävention gegen die vielerorts aufkeimenden rechtsextremen und nicht selten menschenverachtenden Positionen“, so LVR-Direktorin Ulrike Lubek. Persönliche Worte richtete Ulrike Lubek an die Angehörigen von ehemals in Brauweiler inhaftierten Menschen: „An jenen Ort zu reisen, an dem Ihre Familienmitglieder mit den Schrecken und der Brutalität des NS-Staates konfrontiert waren, muss Ihnen schwergefallen sein. Angesichts dessen berührt es uns umso mehr, dass Sie den Weg zum Teil von weither auf sich genommen haben. Dafür bedanke mich bei Ihnen voller Respekt.“

Anne Henk-Hollstein hob hervor: „Über 150 Jahre lang war das Abteigelände ein Ort der Ausgrenzung und Diskriminierung, des Wegsperrens und der Ausbeutung. Mit ihrer Arbeit verantwortet die Gedenkstätte Brauweiler – übrigens auch als Mitglied im Arbeitskreis der NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte NRW sowie in der Arbeitsgemeinschaft frühe Konzentrationslager – ein Stück Erinnerungskultur. Sie leistet damit einen Beitrag zur Demokratiebildung und zur Stärkung unserer freiheitlichen, pluralistischen und demokratischen Grundordnung. Innehalten und Bewusstmachen sind neben der historischen Dokumentation und der Bildungsarbeit zentrale Anliegen der Gedenkstätte. Die Hoffnung auf ein ‚Nie wieder‘ ist es, die die Gedenkstätten-Arbeit in Brauweiler mit der Forschung zur Geschichte und Kultur des Rheinlandes verbindet. Wo, wenn nicht hier, können wir ansetzen, um ein friedliches Miteinander zu befördern? Die Landschaftsversammlung Rheinland begleitet die Entwicklung der Gedenkstätte seit der Gründung mit großer Aufmerksamkeit. So hat sie vor zwei Jahren den Beschluss gefasst, die Gedenkstätte deutlich zu erweitern und das Angebot auszubauen. Wir wissen, dass der Ort selbst und die Menschen, die hier zusammenkommen, die Forschung und die Vermittlung zur NS-Geschichte nicht nur erweitern, sondern enorm bereichern. Vielleicht war ihr Besuch nie wichtiger als heute.“

Die Bedeutung des Themas Erinnerungskultur im Kontext der gegenwärtigen politischen Situation hob Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, hervor. „Die aktuellen antisemitischen und fremdenfeindlichen Vorfälle machen auf bedrückende Weise deutlich, wie wichtig die Arbeit der NS-Gedenkstätten und Erinnerungsorte in Nordrhein-Westfalen ist. Das Land unterstützt diese wichtige Arbeit seit vielen Jahren. Und ich freue mich, dass wir mit der finanziellen Förderung durch die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen nun einen Beitrag zur Neugestaltung der Gedenkstätte Brauweiler leisten können.“

„Doch vergangen ist es erst, wenn man es vergisst“: Mit Poetry Slam über den Ort der Gedenkstätte Brauweiler und die Erinnerungskultur unterstrich „Poesiematrosin“ Veronica Scholz die Eröffnung.

Die anschließende Gesprächsrunde moderierte Dr. Mark Steinert, Leiter des LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrums, zu dem auch die Gedenkstätte Brauweiler gehört. Darin ging Prof. Dr. Alfons Kenkmann, langjähriger Vorsitzender des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte in NRW, auf die Zwangseinweisung und gewalthafte Unterbringung junger Edelweißpiratinnen und -piraten in der Arbeitsanstalt ein. Der Eigensinn und die Solidarität unter den Jugendlichen trafen hier auf die rigiden Maßnahmen zur Disziplinierung durch Akteure der Fürsorgeerziehung und der Gestapo. „Die Beschäftigung mit den Lebensgeschichten Jugendlicher in den 1940er Jahren gibt“, so Kenkmann, „den Jugendlichen heute Orientierung bei ihrem Lauf in die Welt".

An die bekanntesten Gefangenen in Brauweiler erinnerte Dr. Corinna Franz, LVR-Dezernentin für Kultur und Landschaftliche Kulturpflege: „Konrad und Gussie Adenauer waren 1944 hier inhaftiert. Gussie erholte sich nie von den Folgen ihres Selbstmordversuchs während der Haft und verstarb 1948 im Alter von nur 52 Jahren. Ihr Schicksal steht stellvertretend. Auch wenn in Brauweiler nur wenige Menschen ermordet wurden, starben dennoch viele an den Folgen ihrer Gefangenschaft oder zerbrachen an den Misshandlungen. Konrad Adenauer entging der Folter, doch das Miterleben prägte den späteren Bundeskanzler tief.“

Dr. Christine Hartmann, seit 2008 für die Gedenkstätte zuständig und Projektleiterin der neuen Dauerausstellung, erläuterte die wesentlichen Aspekte der Neukonzeption, Neugestaltung und räumlichen Erweiterung. Für die Gestaltung zeichnet die Bremer Ausstellungsagentur GfG / Gruppe für Gestaltung gemeinsam mit dem Grafikbüro oblik identity design, ebenfalls aus Bremen, verantwortlich. Dass die historischen Räumlichkeiten mit ihrer Geschichte ein wichtiges Thema sind, wird auch durch die Ausstellungsarchitektur deutlich. Sie setzt auf rahmende Elemente, die sich als Leitmotiv durch das Gestaltungskonzept ziehen. So wurden zum Beispiel einige der gefundenen Inschriften oder Freilegungen alter Renovierungsschichten – oft mit bloßem Auge schwer erkennbar – mit einer Rahmung hervorgehoben.

Begleitet wird die durchgängig zweisprachige Ausstellung (Deutsch/Englisch) durch verschiedene inklusive Angebote: Über das eigene Smartphone lassen sich vor Ort Passagen aus Interviews mit Zeit- und Zweitzeug*innen abrufen. Eine möglichst barrierefreie Vermittlung wird mit der Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache auf dem Smartphone sichergestellt. Menschen mit Sehschwäche können sich die Ausstellungstexte vorlesen lassen. Der Mediaguide bietet darüber hinaus die Texte in Polnisch und Französisch an.

Neben der inhaltlichen und gestalterischen Neuausrichtung wurde in den vergangenen zwei Jahren seitens des LVR-Gebäude- und Liegenschaftsmanagements die bauliche Sanierung und barrierefreie Erschließung der Gedenkstätte realisiert. In der Vergangenheit war die Gedenkstätte lediglich über eine Treppe erreichbar. Nun wurde der Aufzug, der bisher nur die oberen Stockwerke erschloss, ins Kellergeschoss verlängert. Erstmals haben nun Besucher*innen im Rollstuhl die Möglichkeit, die Gedenkstätte zu besuchen. Hierfür wurden Türen verbreitert und Fluchtwege barrierefrei angelegt, soweit es die denkmalgeschützte historische Bausubstanz des Gebäudes zuließ. Zusammen mit der neuen Dauerausstellung „Achtung Ausgrenzung“ wurde auch die erste Wechselausstellung in den ehemaligen Waschräumen eingeweiht. Die Schüler*innen einer KulTourKlasse des Abtei-Gymnasiums Brauweiler haben Kunstwerke geschaffen, die aktuelle Formen von Ausgrenzung und Diskriminierung thematisieren.

Die Neugestaltung der Gedenkstätte Brauweiler ist durch die großzügige finanzielle Förderung der Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen möglich. Ebenso bezuschusste die LVR-Museumsförderung die Personalkosten.

Zur Eröffnung der Gedenkstätte ist eine begleitende Katalogbroschüre erschienen, die für 5 Euro im Abteishop erhältlich ist. Die Gedenkstätte Brauweiler des LVR ist ab 7. Juni täglich außer montags von 9 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet (Weihnachten und an den Karnevalstagen geschlossen).

Ausstellungsstation. Foto: Vanessa Lange, LVR-ADR

Nach Umbau, Neukonzeption und Neugestaltung ist die Gedenkstätte seit dem 7. Juni 2024 täglich (außer montags) von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Auf rund 340 Quadratmetern bietet die neue Dauerausstellung die Möglichkeit, sich ausführlich über die Geschehnisse während der Zeit des Nationalsozialismus in Brauweiler zu informieren. Auch Raum zum Gedenken, Reflektieren und Erinnern ist gegeben.

Das Team des Amtes für Denkmalpflege im Rheinland, des Facility Managements und der Gedenkstätte im zukünftigen Entree-Bereich der Gedenkstätte (v.li.nach re.): Karl Kessel, Dr. Dorothee Heinzelmann, Dr. Christine Hartmann, Kerstin Nagl, Ulrike Rosemeier (GfG), Anja Abels und Stefan Bargstedt (Oblik)

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 1000-jährigen Jubiläum der Abtei Brauweiler 2024 wird auch die Gedenkstätte Brauweiler neu eröffnet. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist gerade erfolgt: Der Auftrag zur Neugestaltung der Dauerausstellung konnte an die Bremer Agenturen GfG/Gruppe für Gestaltung in Kooperation mit oblik identity design vergeben werden.

Während die inhaltliche Neukonzeption seitens des wissenschaftlichen Teams der Gedenkstätte bereits weit vorangeschritten ist, begann im August die Zusammenarbeit mit dem Gestaltungsteam, die sich über knapp zwei Jahre erstrecken wird.

Ermöglicht wird das Projekt durch die finanzielle Förderung der Landeszentrale für politische Bildung NRW und die LVR-Museumsförderung.

Die neue Dauerausstellung wird den inhaltlichen Schwerpunkt auch künftig auf die Ereignisse der Jahre 1933 bis 1945 legen und ihn zugleich um einige Aspekte erweitern. Dazu zählt auch die Einbindung in den Kontext und die Entwicklungen der Arbeitsanstalt Brauweiler. Im Zuge der Neukonzeption wird die Ausstellungsfläche von jetzt 170 auf künftig 340 Quadratmeter verdoppelt werden.

Ein wichtiger Anspruch an die neue Ausstellung ist ihre inklusive Gestaltung: Alle Menschen sollen die Gedenkstätte besuchen und auf Spurensuche gehen können. Derzeit wird seitens des LVR bereits ein Aufzug eingebaut, der es später ermöglicht, die Räume im Kellergeschoss barrierefrei zu erreichen. Zudem werden das Narrativ und die Elemente der Ausstellung so gestaltet, dass die Besuchenden den Ort und seine Geschichte selbständig ergründen können.

Die Arbeiten an der neuen Dauerausstellung werden voraussichtlich im Frühjahr 2024 abgeschlossen. Die Eröffnung markiert einen der Höhepunkt im Jubiläumsjahr der Abtei Brauweiler.

Doch zunächst freuen wir als Team der Gedenkstätte uns auf und über die Zusammenarbeit mit dem renommierten Gestaltungsteam!

Die Ankündigung der Zusammenarbeit durch GfG finden Sie hier.

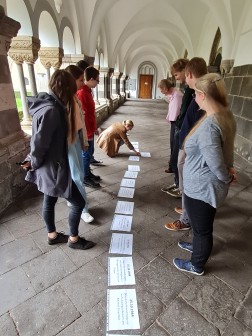

Im Kreuzgang der Abtei Brauweiler erarbeiten Studierende anhand eines Zeitstrahls eine Chronologie der Gestapo-Arbeit in Brauweiler. Foto: LVR-AFZ, Nagl

Am 17. Oktober bekamen wir Besuch von Studierenden des Fachbereichs Digital Humanities der Bergischen Universität Wuppertal. Gemeinsam werden wir bis März 2024 zwei digitale Präsentationen erarbeiten. Ziel soll es sein, die Ermittlungsarbeit der Kölner Gestapo in Brauweiler und die Organisationsstruktur von Kölner Widerstandsgruppen in Köln in den Jahren 1944 und 1945 visuell darzustellen. Teilnehmer*innen des Masterstudiengangs Public History der Universität zu Köln beteiligten sich ebenfalls am Auftaktworkshop in Brauweiler. Sie werden im Wintersemester 2022/2023 die didaktische Umsetzung des Kooperationsprojekts begleiten.

Fotografie von Ellen Fiebert, aufgenommen am 30.06.2022 in der Abtei Brauweiler Foto: Markus Thulin, AFZ-LVR

Im Kölner Mehrfamilienhaus, in dem die Radiojournalistin Larissa Schmitz heute mit ihrer Familie lebt, wohnte in den 1930er Jahren die jüdische Familie Cappel: Mutter, Vater und zwei Töchter.

Ellen Fiebert, die Enkelin von Paul Cappel, die in den USA lebt, besuchte Larissa Schmitz 2022 in Köln. Im November 1938 wurde Paul Cappel im Gestapo-Gefängnis Brauweiler und dann im Konzentrationslager Dachau interniert. Den Eintrag im Gedenkbuch Brauweiler finden Sie hier.

Im Juli 1941 zwang man Paul Cappel nach einer kurzen Zeit der relativen Freiheit erneut auf eine Deportation. Dieses Mal war die gesamte Familie betroffen, wobei den Töchtern zuvor die Flucht gelungen war.

Den Besuch von Ellen Fiebert im Sommer 2022 hat Larissa Schmitz in einer zweiteiligen Radiosendung dokumentiert. Diese finden Sie hier.

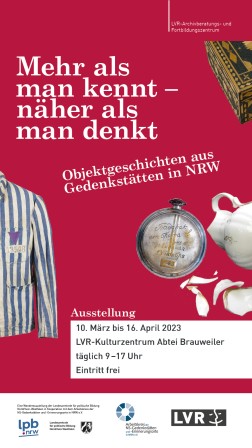

Ausstellungsplakat der Wechselausstellung

Vom 10. März bis zum 16. April 2023 ist die Ausstellung "Mehr als man kennt – näher als man denkt. Objektgeschichten aus Gedenkstätten in Nordrhein-Westfalen“ im LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler zu sehen.

Podcast-Logo; Bild: LZPB

Im Auftrag des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte in NRW, gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung NRW, werden derzeit alle 29 Erinnerungsorte in NRW per Podcast vorgestellt. Die Gedenkstätte Brauweiler des LVR gehört zu diesen Orten

Am 20. September 2022 hatten wir Besuch von den beiden Journalistinnen Nina Höhne und Pauline van Moll.

"Altes Casino" zwischen Abteikirche und Parkplatz. Foto: LVR-AFZ, Markus Thulin

Am 10. September 2023 ist es wieder soweit: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz koordiniert den Tag des offenen Denkmals®, die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Auch in diesem Jahr lädt das Team der Gedenkstätte Brauweiler zu einem kostenlosen Besuch, zum Austausch und zum Kennenlernen ein.

Obwohl die Gedenkstätte wegen Umbauarbeiten bis zur Neueröffnung im Juni nächsten Jahres geschlossen ist, sind wir weiter für Sie da: Überblicksführung informieren über das Thema „Die Arbeitsanstalt Brauweiler in der NS-Zeit“ und führen über das Abteigelände und in das Alte Casino neben der Abteikirche. Dort sind Teile der Dauerausstellung von 2008 vorübergehend untergebracht. Auch befindet sich hier zurzeit das pädagogische Zentrum des LVR in Brauweiler.

Zwischen 10 und 17 Uhr können Sie an einstündigen Überblicksführungen teilnehmen. Wir empfehlen die vorherige Anmeldung, da die Gruppengröße auf 20 Personen begrenzt ist. Gerne können Sie schon jetzt Ihren Teilnahmeplatz an den Führungen um 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 oder 16:00 Uhr reservieren. Anmeldungen bitte an Dr. Markus Thulin: markus.thulin@lvr.de

Abteishop am Haupteingang der Abtei Brauweiler

Ehrenfriedstr. 19

50259 Pulheim-Brauweiler

Herr Dr. Markus Thulin führte Besucher*innen am Tag des offenen Denkmals durch die Gedenkstätte Brauweiler. Foto: Theresa Rose

Wir danken allen unseren Besuchenden für ihr großes Interesse!

Eine Gruppe Schüler*innen aus Köln betrachtet die neu entdeckten Inschriften in der Gedenkstätte. Foto: Hans Brauer, LVR-ADR

„Und in der Nacht leuchtet kein Stern hierher“ - so lautet die Zeile eines anonymen Gedichtes, das vor kurzem in einer der Zellenwände der Gedenkstätte entdeckt wurde. Die Inschriften stehen im Blickpunkt der diesjährigen Führungen zum „Tag des offenen Denkmals“ in der Gedenkstätte Brauweiler.

Die Führungen finden statt am Sonntag, den 11. September 2022, um 10, 12, 14 und 16 Uhr (jeweils eine Stunde).

Treffpunkt: Abtei-Shop im Eingangsbereich der Abtei Brauweiler, Ehrenfriedstraße 19, 50259 Pulheim-Brauweiler.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bitten wir um Voranmeldung unter: markus.thulin@lvr.de

Markus Thulin zeigt einer Schulklasse aus Hannover eine originale Zellentür in der Gedenkstätte Brauweiler. Einige Schulen nehmen über Beamer an dem Workshop teil. Foto: LVR-AFZ, Thulin

Das EL-DE-Haus in Köln und die ehemalige Arbeitsanstalt in Brauweiler wurden durch die Kölner Gestapo als Haftstätten genutzt und entwickelten sich in den Jahren 1944 und 1945 zu den Zentren der letzten großen NS-Terrorwelle im Rheinland.

Vor einem Jahr entstand die Idee, Schulklassen beide Haftorte anhand der Biografien von Heinz Humbach, Teofila Turska, Ilse Neugebauer und Fritz Theilen vorzustellen. Sie stehen jeweils für eine Gruppe von Verfolgten: für das Nationalkomitee Freies Deutschland und den Widerstand zum Kriegsende, für die Verfolgung der Zwangsarbeiter*innen, für das Schicksal jüdischer Menschen sowie für die Verfolgung unangepasster Jugendlicher.

Heike Rentrop vom NS-DOK Köln und Markus Thulin haben das Programm nun auch für eine virtuelle und eine hybride Führung weiterentwickelt, die sich an Erwachsenengruppen richtet. Zwei öffentliche Termine bieten sie in der zweiten Jahreshälfte an. Sie sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen:

26. August 2022, 15:00-16:30 Uhr – Online Format, Anmelden können Sie sich hier.

10. November 2022, 15:00-17:00 Uhr – Hybrides Format (vor Ort in Köln, Brauweiler wird zugeschaltet), Anmelden können Sie sich hier.

Planungstreffen am 30. Mai 2022 in Bonn, Foto: AFZ Gedenkstätte

Im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung im Jahr 2024 erarbeiten wir gemeinsam mit unseren Kolleg*innen aus Bonn Karten der preußischen Rheinprovinz. Wir möchten damit unseren Gästen die Möglichkeit geben, die Nutzung der Arbeitsanstalt Brauweiler während der NS-Zeit im regionalen und überregionalen Kontext besser zu verstehen.

Schulklasse in der Ausstellung, Foto: LVR-AFZ

Haben Sie Interesse, „Jüdisches Leben“ in Vergangenheit und Gegenwart kennenzulernen? Unsere Kolleg*innen aus dem LVR-KULTURHAUS Landsynagoge Rödingen haben zu diesem Thema eine Ausstellung vorbereitet, die sie schon an verschiedenen anderen öffentlichen Orten und in Schulen gezeigt haben. Ein Team wird vor Ort sein und mit Mitmachaktionen wie „Mein Name auf Hebräisch“ einen lebendigen Einblick in die Lebenswelt der rheinländischen Juden geben.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Ausstellung finden Sie bei gutem Wetter im Prälaturhof, bei schlechtem Wetter im Nikolaus-Lauxen-Saal des LVR-Kulturzentrums Abtei Brauweiler.

Schüler*innen der Europaschule Kamp-Lintfort vor der Abtei; Foto: LVR-AFZ

Als führendes Mitglied der Kommunistischen Partei in Moers gehörte Anton Frank Andrzejczak zu den Opfern der ersten großen Verhaftungswelle zu Beginn des NS-Regimes. Von April 1933 bis Februar 1934 wurde er im Frühen Konzentrationslager Brauweiler eingesperrt und schwer gefoltert.

Am 18. Mai besuchten die Schüler*innen die Gedenkstätte und nahmen an einem Workshop im Lesesaal des LVR-Archivs teil. In einer Arbeitsgemeinschaft beschäftigen sie sich mit der Biografie Andrzejczaks und werden der Verlegung eines Stolpersteins am 10. Juni an seinem ehemaligen Wohnort beiwohnen.

Weitere Informationen über das Projekt der Europaschule Kamp-Lintfort finden Sie hier.

LVR. Inklusion erleben. Bild: LVR

Haben Sie Interesse, „Jüdisches Leben“ in Vergangenheit und Gegenwart kennenzulernen? Unsere Kolleg*innen aus dem LVR-KULTURHAUS Landsynagoge Rödingen haben zu diesem Thema eine Ausstellung vorbereitet, die sie schon an verschiedenen anderen öffentlichen Orten und in Schulen gezeigt haben. Ein Team wird vor Ort sein und mit Mitmachaktionen wie „Mein Name auf Hebräisch“ einen lebendigen Einblick in die Lebenswelt der rheinländischen Juden geben.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Ausstellung finden Sie bei gutem Wetter im Prälaturhof, bei schlechtem Wetter im Nikolaus-Lauxen-Saal des LVR-Kulturzentrums Abtei Brauweiler.

Teilnehmer*innen der Ausstellungsführung in der Gedenkstätte; Foto: AFZ-LVR

Workshops zur Geschichte des Abteigeländes im Rahmen des Programms „Jugend gestaltet Zukunft – Internationale Jugendarbeit an Orten der Erinnerung in Europa“ des LVR-Landesjugendamtes Rheinland

Am 4. und 5. Mai besuchten insgesamt 54 Jugendliche und junge Erwachsene das LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler, um sich über die Themen „Arbeit“ und „Jugend“ in der 1000jährigen Geschichte des Abteigeländes zu informieren. Die Teilnehmer*innen nehmen in Jugendwerkstätten an Integrationsmaßnahmen in das Berufsleben teil.

Auf dem Programm standen Führungen sowie Arbeits- und Diskussionsrunden. Inhaltlicher Schwerpunkt war die Zeit des Zweiten Weltkrieges, als sich auf dem Gelände der Arbeitsanstalt Brauweiler über 500 sogenannte Fürsorgezöglinge und Mitglieder von Jugendwiderstandsgruppen aufhielten.

Weitere Informationen zum LVR-Programm "Jugend gestaltet Zukunft – Internationale Jugendarbeit an Orten der Erinnerung in Europa" finden Sie hier

Innenansicht der Gedenkstätte mit Informationstafeln, Foto: AFZ-LVR

Die Gedenkstätte Brauweiler im LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler soll von jetzt 170 Quadratmeter auf rund 340 Quadratmeter erweitert werden. Das hat der Landschaftsausschuss in seiner Sitzung am 4. April 2022 beschlossen. „Bei der Gedenkstättenarbeit wird es immer wichtiger, dass sich die Gäste eigenständig vor Ort orientieren und mit der Geschichte beschäftigen können. Dafür stellen wir analoge wie mediale Angebote zur Verfügung. Mit einem Aufzug soll die Gedenkstätte zudem barrierefrei werden“, fasst Anne Henk-Hollstein, Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland, zusammen.

Seit 2008 erinnert die Gedenkstätte Brauweiler an die Geschehnisse der NS-Zeit in der ehemaligen Arbeitsanstalt Brauweiler. Was hatte es mit dieser Arbeitsanstalt auf sich, die bereits seit 1815 in Betrieb war? Was geschah, als 1933 die ersten Häftlinge des NS-Regimes nach Brauweiler kamen? Was wissen wir über sie und die anderen mehr als 1000 Menschen, die von 1933 bis 1945 hier inhaftiert waren? Diese und zahlreiche andere Fragen werden in der künftigen Dauerausstellung der Gedenkstätte beantwortet. Die Neueröffnung ist für das Jahr 2024 geplant und ein Baustein der Aktivitäten zum 1000-jährigen Gründungsjubiläum der Abtei Brauweiler.

Während sich die derzeitige Dauerausstellung auf die Darstellung der wesentlichen Ereignisse beschränkt, bezieht die künftige Ausstellung die Arbeitsanstalt in die Betrachtung ein. Hierfür wird mehr Ausstellungsfläche benötigt. Bislang anderweitig genutzte Flächen im Kellergeschoss des Bürohauses konnten hinzugewonnen werden – Platz, der unter anderem auch für den Ausbau des wichtigen pädagogischen Bereichs benötigt wird.

Wurde die Gedenkstätte bislang überwiegend im Rahmen von Führungen von jährlich etwa 1.200 Menschen (vor Corona) besucht, haben Gäste dann nach dem Umbau andere und zeitgemäße Möglichkeiten der Auseinandersetzung. Wie bereits aktuell, sollen neben Erwachsenen vor allem Schulklassen angesprochen werden.

Möglich wird die Erweiterung und Neugestaltung der Gedenkstätte durch die finanzielle Förderung der Landeszentrale für politische Bildung wie auch durch die Unterstützung seitens der LVR-Museumsförderung.

Innenansicht der Sonderausstellung in der Gedenkstätte, Foto: AFZ-LVR

Für die aktuelle Wechselausstellung "Spuren der Vergangenheit 1933-1945" in der Gedenkstätte Brauweiler gibt es einen zusätzlichen Führungstermin. Die Führung findet am Dienstag, den 3. Mai statt.

Die Mathildenstraße in Brauweiler 1941 und 2001, Foto: Stadtarchiv Pulheim, AFZ-LVR.

Vom 5. März bis 8. Mai 2022 präsentiert die Gedenkstätte Brauweiler die geschriebene, gemalte, fotografierte, gebaute und digital bearbeitete Erinnerungsarbeit 14- und 15-jähriger Schüler*innen des Abtei-Gymnasiums Brauweiler.

Ein Projekt der Gedenkstätte Brauweiler und des Abtei-Gymnasiums Brauweiler mit freundlicher Unterstützung des Rhein-Erft-Kreises im Rahmen des Konzeptes „Erinnerungskultur Nationalsozialismus"

Die Schüler*innen haben sechs virtuelle Präsentationen erstellt.

Diese finden Sie hier.

im Rahmen eines begleiteten Rundgangs

Mo–Fr jeweils um 10 Uhr, 12 Uhr und 16 Uhr

Sa/So/Fe jeweils um 11 Uhr und 15 Uhr

Samstag, 26. März 2022, 16–17 Uhr

(begrenzte Teilnahmezahl)

Treffpunkt jeweils: Abtei-Shop im Haupteingang der Abtei Brauweiler

2 Euro/erm. 1,50 Euro (Teilnahme am begleiteten Rundgang)

begrenzte Teilnahmezahl

Zur Buchung gelangen Sie hier.

Tickets nach Verfügbarkeit auch an der Kasse im Abtei-Shop erhältlich.

Die gültigen Regeln zum Schutz vor Corona bei einem Besuch finden Sie hier.

Den Download des Programms finden Sie hier 22_0117-Klappkarte_Spuren_der_Vergangenheit-bf. (PDF, 133 KB)

Josef Wißkirchen. Foto: LVR-ZMB

Im Jahr 2008 eröffnete der LVR die Gedenkstätte Brauweiler, welche die Geschehnisse der Jahre 1933 bis 1945 in der ehemaligen Arbeitsanstalt Brauweiler dokumentiert. Basis für die Dauerausstellung war die Publikation "Was in Brauweiler geschah" (2006) von Josef Wißkirchen und Hermann Daners, die erstmals detailliert die NS-Geschichte der Arbeitsanstalt Brauweiler aufarbeitete. Josef Wißkirchen gab den Anstoß zur Einrichtung der Gedenkstätte Brauweiler, die nun seit mehr als 13 Jahren über die Geschehnisse informiert und an die Opfer des NS-Regimes in Brauweiler erinnert, darunter auch etwa 600 jüdische Rheinländer, die von hier aus nach Dachau deportiert wurden.

Bis heute steht Josef Wißkirchen beratend und vermittelnd an der Seite der Gedenkstätte Brauweiler. Darüber hinaus hat er sich in zahlreichen Publikationen schwerpunktmäßig mit der Geschichte jüdischen Lebens in der Region befasst. 1988 wurde sein zweibändiges Werk „Juden in Stommeln“ (1983/1987) mit dem LVR-Wissenschaftspreis ausgezeichnet. Es folgten bis heute zahlreiche weitere Publikationen, die sich der jüdischen Lokalgeschichte widmen.

Für sein jahrzehntelanges Engagement wurde Josef Wißkirchen nun mit dem renommierten Obermayer Award ausgezeichnet. Hierzu gratulieren wir ihm herzlich!

Die Obermayer Awards würdigen deutsche Bürger*innen und Organisationen, die sich für die Erinnerung an die wichtige Rolle, die die jüdische Bevölkerung vor der Zeit des Nationalsozialismus spielte, einsetzen. Ausgezeichnet werden darüber hinaus Menschen, die sich der Bekämpfung von Vorurteilen, Rassismus und Antisemitismus widmen und die Verständigung fördern. Die Obermayer Awards wurden im Jahr 2000 von Dr. Arthur S. Obermayer (1931–2016), einem vielfältig engagierten amerikanischen Unternehmer und Philanthropen, und seiner Frau Dr. Judith H. Obermayer ins Leben gerufen. Die Ausschreibung und Verleihung der Auszeichnung erfolgt durch die Organisation Widen the Circle.

Über Josef Wißkirchen heißt es in der Presseerklärung der Obermayer Awards:

Der pensionierte Lehrer begann schon Anfang der 1980er Jahre, die Geschichte der ehemaligen jüdischen Bevölkerung in kleinen rheinischen Städten wie Stommeln und Rommerskirchen zu dokumentieren und aufzuarbeiten. Heute gehört er zu den produktivsten deutschen Autoren im Bereich jüdischer Lokalgeschichte. Zu seinen zahlreichen Publikationen zählt das Werk „Juden in Stommeln“, aus dem später ein Fernsehfilm entstand. Oft begleitet er jüdische Nachfahren auf ihren Besuchen in der Region. Wißkirchen war darüber hinaus Initiator und Berater für die Einrichtung der Gedenkstätte für die Verbrechen des Nationalsozialismus in Brauweiler sowie die Restaurierung und Umgestaltung der Synagoge in Stommeln zu einem Kunstzentrum. (Quelle: Pressemitteilung von Widen the Circle)

Die Preisverleihung fand am 25. Januar 2022 im Berliner Abgeordnetenhaus im Rahmen der Veranstaltungen anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages statt.

Studium einer Akte im Archiv, Foto: AFZ-LVR

Am 30. März 2022 besuchten 12 Schüler*innen eines Geschichte-Leistungskurses des Gymnasiums Aggertal die Gedenkstätte Brauweiler und das Archiv des LVR.

Auf dem Programm standen ein Rundgang durch die Gedenkstätte und ein Workshop zum Thema "Fürsorgezöglinge" im Lesesaal des Archivs.

Sollten Sie Interesse an diesem und anderen Workshops haben, wenden Sie sich gerne per Mail an Markus Thulin. Telefonisch erreichen Sie ihn unter: 02234 9854-278.

Informationen zu den Workshops erhalten Sie hier.

Augmentation: Am Schreibtisch im Kaisersaal der Abtei Brauweiler können wir die Homeschooling-Atmosphäre nicht überwinden [Foto: LVR-AFZ, C. Hartmann]

Das Team der Gedenkstätte Brauweiler arbeitet an einer Online-Führung für Schüler*innen auf dem Abteigelände von Brauweiler

Kennen Sie das SAMR-Modell von Ruben R. Puentedura? Der US-amerikanische Wissenschaftler (Harvard University, Bennington College) analysierte schon im Jahr 2006 die Möglichkeiten der Nutzung digitaler Medien im Unterricht. Er unterteilte vier verschiedene Stufen: Substitution (Ersetzung), Augmentation (Erweiterung), Modification (Änderung) und Redefinition (Neubelegung). Während Substitution nicht viel mehr ist, als einen Text online und nicht auf Papier zu lesen, geht es bei Redefinition um das sogenannte digitale Geschichtenerzählen.

“Digital Storytelling”, das klingt nach einer ganz neuen Art des Unterrichtens. Vorbei die Zeit, in der PDF-Dokumente ausgefüllt oder Bildschirmpräsentationen geteilt wurden. Darum war es auch unser Ziel, die NS-Vergangenheit der ehemaligen Abtei Brauweiler anhand eines konkreten Beispiels aus dem Jugendwiderstand interessant und lehrreich in den digitalen Raum zu senden: Was bewegte die Gruppe der Kölner Edelweißpiraten, gegen das NS-Regime zu kämpfen? Wie gelang es der Gestapo, viele von ihnen festzunehmen? Warum wurden sie nach Brauweiler gebracht und wie wurden sie dort behandelt?

Die Gedenkstätte im Frauenhaus der ehemaligen Arbeitsanstalt ist seit 2008 ein wichtiger Lernort für die Schulen der Umgebung. Das Angebot der Gedenkstätte unterstützt sie bei der Erfüllung der sogenannten “Fächerübergreifende(n) Querschnittsaufgaben”. Dazu gehören Menschenrechtsbildung, Werteerziehung, politische Bildung und Demokratieerziehung. Nun wollten wir auch die Aufgabe “Bildung für die digitale Welt und Medienbildung” bedienen.

Also studierten wir die Methoden anderer Gedenkstätten und Museen in der Online-Vermittlung und fingen an, unser eigenes digitales Tor in die Schulen zu bauen. Wir installierten Webcams und Mikrofone, verglichen Videokonferenzanwendungen, testeten die WLAN-Verbindung auf dem Abteigelände, bereiteten Umfragen vor und besprachen uns mit den Lehrer*innen unserer knapp 40 jugendlichen Testpersonen. Unser Ziel war es, das Gelände der Abtei Brauweiler trotz der Homeschooling-Situation für sie erlebbar zu machen.

Gerade die Gedenkstätte, bislang das Herzstück unserer Vermittlungsangebote zur NS-Vergangenheit, konnten wir als Ort noch nicht einbinden. Einen Internet-Zugang gibt es dort zurzeit noch nicht (wir arbeiten dran). Auch im Außenbereich waren die übertragenen Bilder verwackelt, die Tonspur zerstückelt. Darum entschieden wir uns, an jenen Orten online zu gehen, die über einen stabilen Internetzugang verfügten.

Am Mittwoch, den 24. März um acht Uhr morgens, war es dann soweit: Von unseren digitalen Stationen im Kaisersaal des Prälaturgebäudes der Abtei und dem Lesesaal des LVR-Archivs wählten wir uns in die Geschichtsstunde der Schüler*innen ein und hörten … nichts.

Transformation oder sogar schon Redefinition? Im Lesesaal des LVR-Archivs gelang es uns schon viel besser, den Schüler*innen den Eindruck zu vermitteln, sie seien live vor Ort. [Foto: LVR-AFZ, Markus Thulin]

Man blickt auf den Bildschirm, sieht im besten Fall, wieviele Teilnehmende anwesend sind, beginnt zu erzählen – doch alles ist still, nur bunte Kacheln mit Namenskürzeln. Goodbye digital storytelling, auf Wiedersehen Redefinition! Wie kann man einen für Jugendliche so spannenden Ort wie Brauweiler, an dem in der NS-Zeit sogar 15-Jährige verhört und gefoltert wurden, weil sie es einfach nur gewagt hatten, anders zu sein – wie kann man die Geschichte eines solchen Ortes präsentieren, wenn man doch nur der “Host” eines “Team-Meetings” ist? Doch dann meldete sich Stefan zu Wort.

Stefan hatte kritische Fragen, unterstellte uns unter anderem, alle damaligen Mitläufer als Menschen ohne Zivilcourage zu kategorisieren. Das ist genau eine der Fragen, auf die man als Museumspädagoge wartet. Auch wenn nach unserer Antwort wieder Schweigen herrschte, war das passiert, was wir seit über einem Jahr nicht mehr gehabt hatten: Kontakt mit den Schüler*innen.

Einen Tag später nahmen wir am 18. Ost-Westeuropäischen Gedenkstättentreffen teil. Es fand unter dem Motto “Das virtuelle Erinnern. Gedenkstättenarbeit und digitale Medien” online statt. Eindrücklich war unter anderem der Einführungsvortrag von Maciek Zabierrowski vom Auschwitz Jewish Center. Er zeigte uns ein Bild aus dem Jahr 1928. Dort war ein Filmteam zu sehen, welches sein Equipment um einen Radiomoderator aufgebaut hatte. Es war eine der ersten gefilmten Live-Übertragungen der Geschichte. Damals fehlte noch die Erfahrung, wie das neue Medium einzusetzen war. Über Substitution ging es nicht hinaus. Das erinnerte uns an den Probelauf mit den Schüler*innen.

Wir haben die Herausforderung angenommen und sind bereit zu experimentieren, vom alt Vertrauten abzuweichen und neue Formate zu entwickeln. Und einen entscheidenen Vorteil hat die digitale Vermittlung: Auch weit entfernte Gedenkstätten und Erinnerungsorte haben bereits ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns signalisiert. Doch ein Schritt nach dem anderen: Zuerst einmal wollen wir den Kontakt zu den Schulen in der Umgebung ausbauen beziehungsweise ‚redifinieren‘.

In Kürze starten wir die zweite Testphase unseres Projektes der digitalen Vermittlung. Die größte Herausforderung wird es dabei sein, nicht zu versuchen, das analoge Erlebnis eins zu eins im digitalen Raum abzubilden, sondern in die Diskussion mit Schüler*innen wie Stefan zu kommen. Wir nennen es die „Digital Storydiscussion“. Über unsere Erfahrungen werden wir hier auf dieser Seite weiter informieren.

Welche Erfahrungen haben Sie in der digitalen Geschichtsvermittlung gemacht? Wir freuen uns über Ihre Ideen und Anregungen!

Kontakt:

markus.thulin@lvr.de

#geschichtenderbefreiung

"Geschichten der Befreiung" ist eine Social Media-Aktion der KZ-Gedenkstätte Moringen zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Erinnerung an die Befreiung nationalsozialistischer Lager und Haftstätten. Haben Sie Interesse an weiteren Geschichten der Befreiung? Lernen Sie die Aktion der KZ-Gedenkstätte Moringen auf Instagram kennen: #geschichtenderbefreiung

Mit dem folgenden Beitrag zu "Ilse Neugebauer" beteiligt sich die Gedenkstätte Brauweiler an der Initiative.

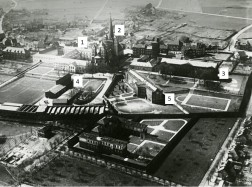

Das Foto zeigt die Arbeitsanstalt Brauweiler im Jahr 1930. Alice und Ilse Neugebauer waren im Arresthaus (4) eingesperrt, Max Neugebauer im Zellenbau (5), wo sich auch die Verhörräume des Sonderkommandos Kütter befanden. Diese Gebäude sind nicht mehr erhalten. Im Kellergeschoss des Frauenhauses (3), welches ebenfalls von der Gestapo genutzt wurde, befindet sich seit 2008 eine NS-Gedenkstätte. [Abb.: LVR]

Mitte April 1945 meldeten sich im Rathaus von Lüdenscheid zahlreiche Personen,[1] die über keine Ausweispapiere verfügten, kein Geld und keine Wechselkleidung bei sich hatten, obwohl sie schon seit Monaten unterwegs waren. Viele von ihnen wollten zurück nach Köln oder in die nähere Umgebung der Domstadt. Sie alle einte eine Leidensgeschichte, die Monate zuvor in der Arbeitsanstalt Brauweiler begonnen hatte. Eine dieser ehemaligen Gefangenen war Ilse Neugebauer aus Hürth-Efferen in der Nähe von Köln, die damals 19 Jahre alt war.

Ilse Neugebauer war das Kind politisch engagierter Eltern. Schon 1919 war ihre Mutter in die SPD eingetreten. Die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten zwang sie jedoch nicht nur, ihr Engagement einzustellen. Mutter und Tochter schwebten nun sogar in großer Gefahr. Alice Neugebauer, geb. Heydt, war Jüdin, und nur die „privilegierte Mischehe“ mit ihrem Mann Max bewahrte sie und Ilse lange Zeit vor der drohenden Verhaftung. Im September 1944 schützte sie jedoch auch das nicht mehr. Sie erhielten den Befehl, sich im Sammellager im Kölner Stadtteil Müngersdorf zu melden.[2]

Max Neugebauer versuchte seine Familie zu retten. Er versteckte sie bei Freunden. Diese stellten ihre Wohnung auch einer kommunistischen Kölner Widerstandsgruppe als Versammlungsort zur Verfügung. Ein Sonderkommando der Gestapo unter Leitung von Ferdinand Kütter hatte jedoch durch ein ehemaliges Mitglied dieser Gruppe von dem Treffpunkt erfahren. Am 24. November 1944 stürmten es das Haus und verhafteten auch die beiden Frauen. Zwei Tage später fasste die Gestapo auch Ilses Vater. Er wusste damals noch nichts von der Enttarnung des Aufenthaltsortes und hatte versucht, für sie etwas zu Essen und Geld abzugeben.[3] Zu diesem Zeitpunkt waren Ilse und ihre Mutter schon in der Frauenabteilung des Gefängnisses, das die Gestapo innerhalb der Arbeitsanstalt Brauweiler, ungefähr 12 km westlich von Köln, eingerichtet hatte. Max kam in die Männerabteilung.

Am 10. und am 15. Februar waren die Neugebauers unter den letzten Gefangenen, die die Gestapo in zwei Sammeltransporten in das 45 Kilometer entfernte Zuchthaus Siegburg östlich des Rheins überführte. Die dortigen Gebäude waren für 700 Gefangene erbaut worden, jedoch schon 1944 mit 3500 Menschen überbelegt gewesen. Nun trafen immer neue Transporte aus dem Westen ein. Fleckfieber und Typhus breiteten sich aus und forderten zahllose Todesopfer. Es war der letzte Ort, an dem Ilse mit beiden Elternteilen, wenn auch räumlich vom Vater getrennt, eingesperrt war.

Anfang März gelang der US-Armee die Überquerung des Rheins. Die Befreiung schien in greifbare Nähe zu rücken. Doch waren sie noch immer Gefangene der Gestapo. Und gerade der Leiter des Brauweiler Sonderkommandos dachte nicht daran, im Angesicht des sicheren Zusammenbruchs seine Arbeit zu beenden. Schon im November 1944 hatte er sich mit seinen Vorgesetzten darauf geeinigt, alle in Brauweiler einsitzenden Häftlinge zu erschießen, wenn die alliierten Truppen so schnell vorstoßen sollten, dass eine Evakuierung nicht mehr möglich wäre.[5] Den Transport nach Siegburg hatte er anscheinend noch in der Hoffnung auf eine zeitweise Frontverschiebung eingeleitet. Doch nun muss ihm und seinen Vorgesetzten klar gewesen sein, dass in Siegburg die letzten Gefangenen waren, über die sie richten konnten: Am 21. März hatte die Köln-Aachener Gauleitung, offensichtlich auch auf Betreiben des ebenfalls nach Osten reisenden Stabs des Brauweiler Sonderkommandos, in Berlin einen „Führerbefehl“ erwirkt, der die Ermordung aller von ihnen inhaftierten politischen Gegner vorsah.[6]

Konservendose, die im Lager Hunswinkel als Essgeschirr verwendet wurde [Foto: Josef Wißkirchen]

Der Todesbefehl kam für sie zu spät. Nur wenige Tage zuvor waren ungefähr 120 Gefangene aus Siegburg abtransportiert worden. Die Neugebauers wurden getrennt. Max kam mit einem Sammeltransport von 47 Personen in das bisherige Jugendgefängnis Marienschloss im hessischen Rockenberg südlich von Gießen. Das war eine Reise von 160 Kilometern. Wahrscheinlich war er schon zu diesem Zeitpunkt erkrankt oder zumindest stark geschwächt. Ilse und ihre Mutter wurden mit ungefähr 70 anderen Insass*innen in das knapp 50 Kilometer entfernte Arbeitserziehungslager Wipperfürth transportiert. Tiefflieger griffen mehrfach an, zahlreiche Menschen starben. Das Lager war jedoch eine Verbesserung gegenüber Siegburg: Ilse Neugebauer berichtete später, dass sie nicht mehr auf Strohsäcken, sondern in dreistöckigen Bettgestellen schlafen und ins Freie gehen konnten. Doch ihr Leidensweg war noch immer nicht beendet. Auch dieses Lager war überfüllt, weshalb erneut Transporte zusammengestellt wurden.[7]

Der leitende SS-Untersturmführer hatte zu diesem Zeitpunkt - es war Anfang April - schon viele der Häftlinge laufen lassen. Nicht jedoch die politischen Gefangenen. Diese schickte er auf einen Transport in Richtung Osten. Ziel war das 35 Kilometer entfernte Arbeitserziehungs- und Konzentrationslager Hunswinkel bei Lüdenscheid im Sauerland. Nach wenigen Tagen dort erzwang das Vorrücken der US-Armee am 11. April einen erneuten Aufbruch. Jetzt erst schien die Lagerleitung die aussichtslose Lage begriffen zu haben und beantragte die Entlassung der letzten Gefangenen. Ganz anders dachte die Kölner Gestapoleitung, die in einem Ort ganz in der Nähe des Lagers ihre Dienststelle eingerichtet hatte. Sie verweigerte die Ausstellung der Entlassungsurkunden. Bis kurz vor Eintreffen der US-amerikanischen Soldaten ließ sie noch zahlreiche ihrer ausländischen Gefangenen im Wuppertaler Polizeigefängnis erschießen.

Am 12. April erschoss sich Kütter, nur 18 Kilometer vom Häftlingslager entfernt. Bis zum Schluss hatte er auf einen Prozess gegen die deutschen Häftlinge hingearbeitet. Am gleichen Tag verließ der Lagerleiter die Gruppe aus Frauen, Männern und Kindern. Sie suchten sich einen Unterschlupf in einer Scheune. Dort trafen sie am nächsten Morgen auf die ersten US-amerikanischen Soldaten.[8]

Ilse Neugebauer und ihre Mutter schlossen sich einer Gruppe von ungefähr 50 Personen an, die den Rückweg nach Köln antrat. Am 1. Mai erreichten sie den Rhein. Nach ihrer Rückkehr erfuhren sie, dass auch Max Neugebauer befreit worden war. Obwohl die US-Armee das Jugendgefängnis Marienschloss schon am 29. März erreicht hatte, war der Rückweg für ihn wesentlich beschwerlicher. Die Gefangenen mussten aufgrund der großen Entfernung nach Köln auf eine Transportmöglichkeit warten. Davon gab es jedoch nicht genug. Also machte er sich am 5. April zu Fuß auf den Weg. Am 16. April verstarb Max Neugebauer in einem Hilfskrankenhaus in Albershausen, zwischen Wetzlar und Braunfels.

Ilse Neugebauer trat noch im November 1945 in die SPD ein. Zusammen mit ihrer Mutter überwand sie die zahlreichen Hindernisse, die ihnen als erste Frauen in den politischen Gremien ihres Heimatortes Hürth in den Weg gelegt wurden.[9] Ab Mitte der 1970er Jahre war sie Mitglied des Stadtrates. Bis 1999 sollte ihre politische Karriere dauern. Ilse Neugebauer verstarb 2019 in Brühl.

(Text: Markus Thulin)

Anmerkungen/Literatur

[1] Hermann Daners / Josef Wißkirchen: Die Arbeitsanstalt Brauweiler bei Köln in nationalsozialistischer Zeit; Rheinprovinz Bd. 22; Schriften zur Gedenkstätte Brauweiler Bd. 2; Hrsg. vom LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum; Redaktion: Wolfgang Schaffer, Christine Hartmann; Klartext Verlag, Essen 2013 (ISBN 978-3-8375-0971-7), S. 369.

[2] Daners/Wißkirchen (2013), S. 355.

[3] Daners/Wißkirchen (2013), S. 356, 357.

[4] Daners/Wißkirchen (2013), S. 363, 364.

[5] Daners/Wißkirchen (2013), S. 365.

[6] Daners/Wißkirchen (2013), S. 366, 367.

[7] Daners/Wißkirchen (2013), S. 368.

[8] Daners/Wißkirchen (2013), S. 369, 370.

[9] Engels, Andreas: 100 Jahre Frauenwahlrecht. 91 jährige war eine der ersten Frauen im Hürther Gemeinderat. In: Kölner Stadt-Anzeiger, 11.3.2018

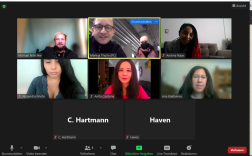

Virtuelles Treffen mit Schüler*innen aus Bolivien. Foto: LVR-AFZ, M. Thulin

Der Widerstand während des Zweiten Weltkrieges hatte viele Gesichter: Ein Gymnasiast aus Luxemburg, der 1941 in seiner Schule einen Vortrag über die Hitlerjugend störte, eine Gruppe Heimkinder, die verbotene Lieder der Edelweißpiraten sangen, und ein Mädchen aus einem Kinderheim in Düsseldorf, das nach einem Bombenangriff einen Fluchtversuch unternahm - sie alle verbindet das gleiche Schicksal: Zwischen 1939 und 1945 wurden sie auf dem Gelände der Arbeitsanstalt Brauweiler interniert.

Am Mittwoch, den 12. Januar 2022, begrüßte Markus Thulin, Gedenkstättenpädagoge des LVR-Kulturzentrums Abtei Brauweiler, die Schüler*innen eines Deutschkurses des Goetheinstituts La Paz, Bolivien, zu einem virtuellen Workshop. Nach der online-Führung durch die Gedenkstätte entwickelten sich spannende Gespräche zu den Themen „Fürsorgeerziehung“ und „Jugendwiderstand“ in Brauweiler während der NS-Zeit. Die an Geschichte sehr interessierten Schüler*innen äußerten sich begeistert über die Möglichkeit, einen historischen Ort in Europa so kennenzulernen, als wären sie selbst dort.

Das Team der Gedenkstätte Brauweiler freut sich, mit den neuen Online-Angeboten Interessierte aus der ganzen Welt zu erreichen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Markus Thulin

E-Mail: markus.thulin@lvr.de

Tel. +4922349854-278

David Gilles interviewt Jalda Rebling, im Hintergrund das Foto ihrer Mutter Lin Jaldati. Foto: Benjamin Jenak

Das Netzwerk Erinnern vor Ort tagte am 18./19. November 2021 in Wittenberg

Welches sind die besten Workshop-Formate für Jugendliche? Sollte es für die Bewerbung von Erinnerungsprojekten eine Zusammenarbeit mit Influencer*innen geben? Was lässt sich von anderen Gedenkstätten und Jugendprojekten lernen? Die Teilnehmer*innen des ersten gesamtdeutschen Treffens des „Netzwerks Erinnern vor Ort“ hatten vielen Fragen, als sie am 18. und 19. November 2021 in Wittenberg zusammenkamen. Viele konnten beantwortet werden. Aber was noch wichtiger war, viele neue wurden aufgeworfen.

Die Gastgebenden waren aus Berlin angereist: Projektleiter David Gilles und sein Team aus Mitarbeitenden des Anne Frank Zentrums e.V. hatten ein spannendes Programm vorbereitet. So gab es zum Beispiel ein open space-Seminar, um die vielen Vertreter*innen von Erinnerungsprojekten auf den neuesten Stand zu bringen. Seit Juni 2021 arbeitet das Netzwerk aus 50 Initiativen, Vereinen, Institutionen und Schulen schon zusammen. Doch noch immer gibt es Neues zu entdecken. Gemeinsam informierten sich die Mitglieder über Fallstricke und Leerstellen in der Erinnerungskultur und diskutierten darüber, wie sie Jugendliche analog und online erreichen können. Höhepunkt der gemeinsamen Zeit war das Gespräch und das Konzert mit Jalda Rebling. Sie stellte die faszinierende Lebensgeschichte ihrer Mutter Lin Jaldati vor.

Mit dabei waren auch eine Gruppe von Anne Frank-Botschafter*innen, die gerade eigene Projekte zur NS-Geschichte, zu Sexismus, Rassismus oder Antisemitismus ausgearbeitet hatten. Am Übergang zwischen Schulzeit und FSJ, Auslandsjahr oder Studium konnten sie den anderen Teilnehmenden ihre Sicht auf laufende und geplante Jugendprojekte erklären.

Das Team der Gedenkstätte Brauweiler des LVR freut sich auf die Vertiefung der Kontakte im neuen Jahr. Mit dem Paul Pfinzing Gymnasium aus Hersbruck und dem Jugendclub Raguhn-Jeßnitz bei Bitterfeld gab es schon die ersten Kooperationen. Weitere sind in Planung.

(Text: Markus Thulin)

Sichtfenster in einer Zellentür. Foto: LVR, Ludger Ströter

29 NS-Gedenkstätten und Erinnerungsorte des Landes NRW präsentieren in einer gemeinsamen Online-Ausstellung jeweils ein ausgesuchtes Exponat und stellen ihre Einrichtung vor. Mit dabei ist auch die Gedenkstätte Brauweiler des LVR.

Pressemeldung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Arbeitskreises NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte in NRW e.V. und der Landeszentrale für politische Bildung NRW.

Hier geht es zur Online-Ausstellung.

Titelbild des Videos

Die Gedenkstätte Brauweiler des LVR informiert seit 2008 über die Geschehnisse der NS-Zeit in der ehemaligen Arbeitsanstalt Brauweiler. Über das Anliegen der Gedenkstätte und ihre Entstehung berichtet ein 8-minütiges Video, das anlässlich des Internationalen Museumstages 2021 nun erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Es versteht sich als Einführung und zugleich als Einladung, die Gedenkstätte Brauweiler zu besuchen.

Hier gelangen Sie zum Video. (Untertitel können zugeschaltet werden.)

Das Video steht zusätzlich auch als Version in Deutscher Gebärdensprache zur Verfügung.

Ausstellungstafel (Detail). Foto: LVR-AFZ, Patrick Führer

Es muss eine der größten zivilen Transportaktionen sein, die sie bis dahin gesehen hatten: die Insass*innen und Aufseher*innen der Arbeitsanstalt, die Bewohner*innen des Ortes Brauweiler und die Menschen, die an den Zufahrtsstraßen lebten. In den Tagen nach der Reichspogromnacht 1938 steuert eine schier endlos scheinende Wagenkolonne Brauweiler an. Es sind Juden aus dem Rheinland, die nach ihrer Verhaftung in der Arbeitsanstalt auf ihre Deportation in das Konzentrationslager Dachau warten sollen.

Sechs Jahre später, im November 1944, bietet sich den Menschen in Brauweiler ein ähnliches Bild: Wieder erreichen fast täglich Wagenladungen von Menschen die inzwischen de facto von der Gestapo kontrollierte Arbeitsanstalt. Unter ihnen sind auch Juden. Sie hatten sich bei Widerstandskämpfern in Köln versteckt.

Aus Anlass des diesjährigen Europäischen Tages der jüdischen Kultur am 5. September bieten wir einen Rundgang durch die Gedenkstätte Brauweiler und über das Abteigelände (bei gutem Wetter) an. Begleiten Sie uns und lernen Sie die Lebensgeschichten jüdischer Rheinländer kennen, die hier 1938 für nur wenige Tage als Deportierte und 1944/1945 für mehrere Wochen oder Monate als politische Gefangene inhaftiert waren.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Dennoch ist eine Ticketbuchung erforderlich.

Die maximale Teilnahmezahl ist abhängig von der jeweiligen Inzidenz. Bitte informieren Sie sich vor der Veranstaltung über die aktuellen Zugangsregelungen.

Weitere Informationen zum Europäischen Tag der Jüdischen Kultur erhalten Sie hier.

30-Minuten-Angebot online und vor Ort buchbar

Ab 2. November 2021 finden jeweils dienstags und donnerstags um 15:15 Uhr Kurzführungen durch die Gedenkstätte Brauweiler statt. Treffpunkt ist der Eingangsbereich der Abtei Brauweiler.

Tickets sind im Abtei-Shop oder im Webshop zum Preis von 2 Euro resp. 1,50 Euro (ermäßigt) erhältlich.

Hinweise:

Bereits um 14:30 Uhr startet eine Kurzführung zur Geschichte der Abtei Brauweiler.

Team Brauweiler und Team Düsseldorf. Foto: LVR-AFZ, M. Thulin

Austausch zur Kooperation auf den Gebieten Vermittlung und Inhalt

Unsere Kolleg*innen aus Düsseldorf haben mit großem Interesse die Gedenkstätte Brauweiler im ehemaligen Frauenhaus besucht. Im Anschluss präsentierten Anna Schlieck (Düsseldorf) und Markus Thulin (Brauweiler) die Ergebnisse ihrer Recherche zum Thema „Fürsorgezöglinge in der Arbeitsanstalt Brauweiler und im Düsseldorfer Dorotheenheim“. Jona Winstroth (Düsseldorf) stellte sein Projekt zur Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma vor.

Wir bedanken uns für den Besuch und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Die Teilnehmer*innen des Seminars vor dem LVR-Archiv. Foto: LVR-AFZ, Ariane Jäger

Kooperation der Gedenkstätte Brauweiler des LVR und des Archivs des LVR mit der Katholischen Hochschule Köln

Am 8. November 2021 gab es viele Fragen und interessante Einblicke beim Besuch einer Gruppe von Studierenden im LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum/LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler. Für die Teilnehmer*innen eines Bachelor-Studiengangs, die sich gerade intensiv mit Pflege-, und Hebammengeschichte sowie Berufskunde beschäftigen, konzipierten Ariane Jäger und Markus Thulin - beide Mitarbeitende des LVR - ein Seminar zu den Themen „Soziale Arbeit“, Fürsorgeerziehung und „Trinkerheilanstalt“ auf dem Gelände der ehemaligen Arbeitsanstalt Brauweiler.

Zu Beginn besichtigte die Gruppe die Gedenkstätte Brauweiler. Im Anschluss informierte sie sich über mögliche Forschungsthemen, um schließlich das Archiv des LVR und exemplarische Quellen aus dem breiten Spektrum von Themen zur NS-Geschichte des ehemaligen Provinzialverbandes Rheinland kennenzulernen.

Die angehenden Lehrer*innen für Pflegeberufe zeigten sich sehr interessiert an den vorgestellten Themen. Anschlusstermine mit den Referent*innen sind geplant. Auf eine Fortführung der Kooperation freuen wir uns.

Für die Teams des Archivs und der Gedenkstätte Brauweiler:

Ariane Jäger und Markus Thulin

Brauweiler, 26.5.2017.„Ohne das Engagement der beiden, dem LVR seit vielen Jahren verbundenen Historiker Josef Wißkirchen und Hermann Daners wären wir noch lange nicht so weit mit der Recherche“, sagte Dr. Arie Nabrings, Leiter des LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrums anlässlich der Vorstellung des Online-Gedenkbuchs Brauweiler 1933 bis 1945. Im Rahmen eines mit Mitteln der Regionalen Kulturförderung des LVR unterstützten zweijährigen Projektes beim LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum (AFZ) konnte das Gedenkbuch realisiert werden.

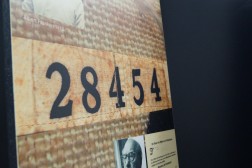

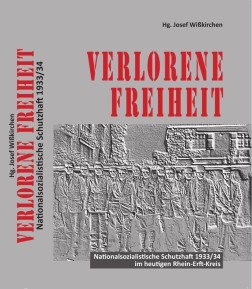

Buchcover "Verlorene Freiheit"

Autor*innen der Publikation "Verlorene Freiheit". Foto: Artur Grigoryan / LVR

Seit zehn Jahren erinnert die Gedenkstätte Brauweiler an die Rolle der ehemaligen Arbeitsanstalt in nationalsozialistischer Zeit. Als Teil der Schriftenreihen „RHEINPROVINZ“ des Archivs des LVR sowie SCHRIFTEN ZUR GEDENKSTÄTTE BRAUWEILER ist nun ein von Josef Wißkirchen herausgegebenes Buch erschienen, das den Übergang von der Demokratie in die NS-Diktatur im Rhein-Erft-Raum zum Thema hat: „Verlorene Freiheit. Nationalsozialistische Schutzhaft 1933/34 im heutigen Rhein-Erft-Kreis“. Am 13. Februar 2019 wurde die Publikation im LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler in Anwesenheit der beteiligten Autorinnen und Autoren offiziell vorgestellt.

Das 664-seitige Buch ist das Ergebnis eines Projektes, an dem dreizehn Historikerinnen und Historiker, Archivarinnen und Archivare aus der Region mitgewirkt haben: Heinz Andermahr, Eric Barthelemy M.A., Dr. Frank Bartsch, Michael Cöln, Brigitte Daners, Hermann Daners, Wolfgang Drösser, Susanne Harke-Schmidt, Christoph Hoischen, Dr. Jochen Menge, Susanne Kremmer, Volker H. W. Schüler sowie Josef Wißkirchen.

Rund 500 Kommunisten, Sozialdemokraten und andere Regimegegner wurden 1933/34 ohne richterliches Urteil verhaftet und eingesperrt: in den Amtsgerichtsgefängnissen in Brühl, Bergheim, Kerpen und Lechenich, in den Polizeigewahrsamen in Hürth-Hermülheim, Wesseling und Frechen, in den Kölner Gefängnissen Klingelpütz und Bonner Wall und insbesondere in der Arbeitsanstalt Brauweiler, in der das größte westdeutsche Lager für die Verhafteten entstand. Tatsächlich war die sogenannte Schutzhaft die Geburtsstunde der Konzentrationslager, in der Menschen ohne jeden Rechtsschutz der Willkür der Polizei und der Partei ausgeliefert waren.

405 Einzelschicksale aus den zehn Städten des Rhein-Erft-Kreises werden namentlich in dem Buch aufgelistet und, soweit möglich, mit Kurzbiographien vorgestellt. Dabei wird deutlich, dass eine Mehrheit der Bevölkerung die Nazis gewähren ließ, weil die Umsturzabsichten der Kommunisten gefürchtet waren. Beunruhigende Nachrichten aus dem stalinistisch-kommunistischen Russland wurden seitens des Regimes zur Hetzpropaganda gegen die deutschen Kommunisten benutzt. Vor allem in den Industrieregionen des Kreises kam es zu massenhaften Verhaftungen: Brühl, Hürth, Frechen und Bergheim. Diese Rechtsbrüche geschahen unter Mitwirkung des Regierungspräsidenten, der Landräte, der Bürgermeister und der ihnen untergeordneten Polizei.

Die detaillierten Untersuchungen zu den Anfängen der nationalsozialistischen Herrschaft liefern eine Vielzahl von bislang unbekannten Informationen zur Geschichte der Region. Im Dokumentenanhang sind bisher schwer zugängliche historische Quellen und ausführliche Tabellen zu den Wahlergebnissen 1930 bis 1933 zu finden. Für die wissenschaftliche Forschung, aber auch den Geschichtsunterricht, der sich um einen regionalen Bezug bemüht, liefert das Buch umfangreiches Quellenmaterial.

Josef Wißkirchen (Hg.): Verlorene Freiheit. Nationalsozialistische Schutzhaft 1933/34 im heutigen Rhein-Erft-Kreis

Rheinprovinz. Dokumente und Darstellungen zur Geschichte der Rheinischen Provinzialverwaltung und des Landschaftsverbandes Rheinland

Band 28. Berlin 2019

ISBN: 978-3-86331-452-1

ca. 670 Seiten

39,00 Euro

Archiv des LVR, Tel. 02234 9854-356, Mail: archiv@lvr.de

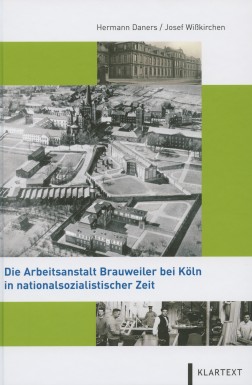

Aktuelle LVR-Publikation der Autoren Hermann Daners und Josef Wißkirchen

Seit 2008 informiert die vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) im Bürohaus auf dem Gelände des LVR-Kulturzentrums Abtei Brauweiler eingerichtete Gedenkstätte über die nationalsozialistische Vergangenheit der ehemaligen Arbeitsanstalt Brauweiler. Die dokumentarische Ausstellung basiert auf den Forschungen der beiden Historiker Josef Wißkirchen und Hermann Daners. Doch damit war deren Recherche nicht abgeschlossen. Auch die Ergebnisse ihrer neueren Forschung sind in die umfangreiche jetzt vorliegende Publikation eingeflossen. Sie wird herausgegeben vom LVR – als Band 22 der Schriftenreihe "Rheinprovinz" des Archivs des LVR und zugleich als Band 2 in der Reihe "Schriften zur Gedenkstätte Brauweiler".

Die Arbeit der beiden Autoren basiert auf umfassenden Quellenstudien und erschließt in größtmöglicher Vollständigkeit die herausgehobene Rolle, die der Arbeitsanstalt im Terror- und Repressionssystem des NS-Regimes zukam. Es eröffnet sich ein bedrückendes Panorama des Unrechts, das hinter den damals festungsartig hohen Mauern mitten in Brauweiler geschah.

Schon seit dem 19. Jahrhundert waren hier gesellschaftliche Randgruppen wie Bettler, Landstreicher und Prostituierte, später auch entmündigte Alkoholiker, so genannte Fürsorgezöglinge und "säumige Unterhaltspflichtige" durch "Erziehung zur Arbeit" diszipliniert worden. Nach 1933 aber verschärften sich die Lebensbedingungen für diesen Personenkreis erheblich. Letztlich ging es dem NS-Staat um eine rassenpolitisch begründete "Endlösung der sozialen Frage".

Um nur einige der an Anstaltsinsassen - Frauen und Männern - begangenen Verbrechen zu benennen: Im Zuge der nationalsozialistischen Rassenpolitik wurden 417 Insassen der Brauweiler Anstalt, die aus weiten Teilen West- und Süddeutschlands hierhin eingeliefert worden waren, in der Kölner Universitätsklinik zwangssterilisiert. Fürsorgezöglinge zwischen 14 und 18 Jahren wurden in der anstaltseigenen Ziegelei unter menschenunwürdigen Bedingungen zur Kriegswirtschaft herangezogen. Im September 1944 wurden zahlreiche Anstaltsinsassen in Konzentrationslager überstellt. Eine im Buch abgebildete Karte verzeichnet die Zielorte: KZ Ravensbrück, KZ Sachsenhausen, Jugend-KZ Moringen, KZ Buchenwald, KZ Flossenbürg, KZ Mauthausen.

Nachdem bereits 1933/34 im Zellenbau der Arbeitsanstalt ein frühes Konzentrationslager eingerichtet worden war, nutzte die Kölner Gestapo dieses Gebäude in den Folgejahren immer mehr als Haftstätte für in- und ausländische politische Gegner. Seit 1944 war sie mit Sonderkommandos ständig in Brauweiler präsent. Der Zellenbau in der Arbeitsanstalt wurde zu einer zentralen Haftstätte der Kölner Gestapo und zu einem Ort schlimmster Menschenrechtsverletzungen. Mehr als fünfzig hier inhaftierte Männer und Frauen wurden - nach brutalen Verhören - ermordet, rechtswidrig in Köln erhängt oder in den Selbstmord getrieben. Darunter waren Mitglieder einer kommunistischen Kölner Widerstandsgruppe, außerdem zahlreiche junge Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus Osteuropa. Unter anderem wurden 16-jährige deutsche Jugendliche im November 1944 von Brauweiler aus zu ihrer öffentlichen Hinrichtung nach Köln-Ehrenfeld transportiert. Zahlreiche Häftlinge, die von Brauweiler in andere Gefängnisse oder Lager überstellt wurden, starben dort noch während der Haft oder nach Kriegsende an den Folgen ihrer Haftbedingungen.

Die Autoren begnügen sich nicht damit, diese Vorgänge zu benennen und in ihrem gesamthistorischen Kontext zu erörtern, sondern nehmen immer wieder auch Einzelschicksale in den Blick. An diesen werden die Verbrechen des Naziregimes konkret sichtbar. Sie untersuchen zum Beispiel detailliert die Gründe, die dazu führten, dass zwei Brauweiler Fürsorgezöglinge 1940 im Kölner Klingelpütz hingerichtet wurden; auch warum sich die 23-jährige Polin Maria Kristowa am Gitter ihrer Zellentür erhängte. Sie schildern, wie 1945 die Geschwister Scheer aus Dansweiler in die Fänge der in Brauweiler stationierten Kölner Gestapo gerieten und nur dank der chaotischen Verhältnisse in den letzten Kriegstagen überlebten.

Nachdrücklich gehen die beiden Autoren auch dem Beziehungsgefüge zwischen Arbeitsanstalt und Bevölkerung in Brauweiler nach und kommen dabei zu einem differenzierten Urteil.

Angaben zur Publikation:

Hermann Daners / Josef Wißkirchen

Die Arbeitsanstalt Brauweiler bei Köln in nationalsozialistischer Zeit

Herausgegeben vom Landschaftsverband Rheinland, LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum. (Rheinprovinz Band 22, Schriften zur Gedenkstätte Brauweiler Band 2)

Klartext Verlag, Essen 2013 (ISBN 978-3-8375-0971-7)

435 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 19,95 Euro

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) sucht zum 01.11.2020 eine

Wissenschaftliche Hilfskraft

für das LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler im LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum.

Bewerbungsfrist: 30.7.2020

Ausstellungsraum in der Gedenkstätte Brauweiler, Foto: Patrick Führer

Nach dem wochenlangen Lockdown der LVR-Museen bereiten die Museen und Kulturdienststellen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) die Wiederöffnung vor. Die Öffnung erster Museen ist bereits erfolgt.

Die Gedenkstätte Brauweiler ist zur Zeit noch geschlossen. Das Wiederöffnungsdatum geben wir baldmöglichst bekannt.

Führungen in der Gedenkstätte Brauweiler fallen bis zum 31. August 2020 aus.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Die Museen und Kulturdienststellen des Landschaftsverbandes Rheinlandes (LVR) bleiben vorerst bis einschließlich 3. Mai 2020 geschlossen. Der LVR folgt damit einer entsprechenden Vorgabe des Landes.

In Vorbereitung auf die schrittweise Wieder-Eröffnung nach dem 3. Mai 2020 entwickeln die Museen und Kulturdienststellen mit Publikumsverkehr nun einen Maßnahmenkatalog, der die aktuellen Schutz- und Hygienevorgaben im vollem Umfang berücksichtigt.

Alle Führungen in der Gedenkstätte Brauweiler fallen zunächst bis zum 01.06.2020 aus.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Das Archiv des LVR auf dem Gelände der Abtei Brauweiler beteiligt sich am diesjährigen "Tag der Archive 2020". Im Rahmen des Veranstaltungsprogramms findet eine öffentliche Kurzführung durch die Gedenkstätte Brauweiler statt. (ca. 45 Minuten)

Sonntag, 8. März 2020, um 13:00 Uhr

Archiv des LVR, Auf der Insel, 50259 Pulheim-Brauweiler

Dr. Christine Hartmann

Die öffentliche Führung am 7. März 2020, um 14:30 Uhr, befasst sich mit Konrad Adenauer, der 1944 im Rahmen der „Aktion Gewitter“ festgenommen und – wie auch seine Ehefrau Auguste – in Brauweiler inhaftiert wurde.

Bei einem Rundgang durch Park, Gedenkstätte Brauweiler und Abteikirche werden geschichtliche Hintergründe und noch vorhandene Spuren der Inhaftierung vermittelt.

Samstag, 7. März 2020, um 14:30 Uhr

Abtei-Shop im Haupteingang der Abtei

4 Euro / ermäßigt 3 Euro

Tickets sind im Abtei-Shop erhältlich.

Cornelia Breuer

LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum

Blick in die Gedenkstätte, Foto: Ludger Ströter

Ab dem 3. November 2018 ist die Gedenkstätte wieder donnerstags von 15 – 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Öffentliche Führungen durch die Gedenkstätte finden ab Dezember 2018 wieder an jedem ersten Samstag im Monat um 15 Uhr statt. Die Buchung individueller Führungen ist ebenfalls möglich unter 02234 9854-301 oder Christine.Hartmann@lvr.de

Ausschnitt Einladungskarte "10 Jahre Gedenkstätte"

Am Samstag, 3. November 2018 um 16.30 Uhr findet im Gierden-Saal des LVR-Kulturzentrums Abtei Brauweiler eine Feierstunde anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Gedenkstätte Brauweiler statt. Verbunden ist damit zugleich auch die Wiedereröffnung der Gedenkstätte, die infolge eines Wasserschadens in den vergangenen Monaten geschlossen bleiben musste.

Am 9. November 2008 eröffnete der LVR die Gedenkstätte Brauweiler. Sie dokumentiert die Geschehnisse der Jahre 1933 bis 1945 in der ehemaligen Arbeitsanstalt Brauweiler. Zugleich ist sie dem Gedenken an die zahlreichen Opfer des NS-Regimes in Brauweiler gewidmet.

10 Jahre Gedenkstätte Brauweiler – ein Rückblick

Dr. Mark Steinert, LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum

Gedenkstätte Brauweiler – ein Ort des Erinnerns, des Lernens und des Forschens

Josef Wißkirchen, Historiker

Musikalischer Rahmen

Norbert Rodenkirchen, Traversflöte, und

Albrecht Maurer, gotische Fidel

Von 14 bis 16 Uhr sowie im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit zur Besichtigung der Gedenkstätte Brauweiler.

Eintritt frei

Prälatur der Abtei Brauweiler nach Nordosten mit romanischem "Fenster". Foto: LVR-ADR, Silvia-M. Wolf

Öffentliche Führungen durch die Dauerausstellung in der Gedenkstätte Brauweiler finden am "Tag des offenen Denkmals" - Sonntag, 11. September 2016 - um 13 und 15 Uhr statt.

Da die Teilnahmezahl jeweils auf 15 Personen beschränkt ist, erhalten Sie am Tag der Veranstaltung am Infostand im Innenhof Teilnahmekarten. Von dort aus starten auch die Führungen.

Die nächste öffentliche Führung durch die Gedenkstätte findet am Sonntag, dem 6. März 2016, um 13:30 Uhr, im Rahmen des diesjährigen "Tag der Archive" statt.

Dr. Christine Hartmann

für diese Führung ist ausnahmsweise das Archiv des LVR, Auf der Insel, 50259 Pulheim-Brauweiler.

Dr. Jörn Wendland, Kunsthistoriker

LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler, Äbtesaal

Titel des Flyers zur Ausstellung

Vom 8. April bis 14. September 2014 zeigt die Gedenkstätte Brauweiler die Ausstellung "Riss durchs Leben. Erinnerungen ukrainischer Zwangsarbeiterinnen im Rheinland".